從東方的「落葉歸根」到西方的「臨終自主權」……..

在走到人生終點時,我們所期望的離開,會是什麼模樣?

或許是一場沒有痛苦的告別,也許是一切都已妥善安排-該說的話,該做的事..都已經完成,得以心無牽掛地離去。更希望,那一刻,我們是被所愛與所信任的人圍繞著,在最安心、最舒服的方式,靜靜地走向生命的終點。

落葉歸根,圓滿歸鄉 vs 臨終自主,尊嚴善別

在東方文化中,「善終」往往帶著深厚的家族與土地情感。人們期待能「落葉歸根」,在熟悉的家中、親人的守候下走完人生最後一程。這不只是身體的安放,更是一種精神的安定——彷彿回到人生最初的起點,回到母親的懷抱。

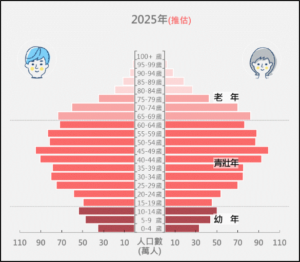

但現代生活的移動性與醫療的集中化,讓「在家善終」變得愈來愈困難。許多長者在醫院結束生命,遺憾地錯過了與摯愛道別的時刻。這也讓我們重新思考:善終的核心,是地點,還是情感的陪伴與尊嚴的維持?

相較之下,西方社會更強調「臨終自主權」(end-of-life autonomy)。個人能夠預立醫療決策、選擇是否接受維生治療,甚至在某些國家,有尊嚴善終(assisted dying)的法律保障。核心精神是:每個人都有權利決定自己生命的最後樣貌。

這樣的觀念在亞洲社會逐漸受到關注。不少人開始重視「預立醫療指示」(ADs)與「安寧療護」,期望在人生的最後,不再是痛苦地躺在病床上,而是帶著意識與尊嚴,與摯愛道別,完成生命的交接。

居家安寧照護:在愛與陪伴中,完成最後的旅程

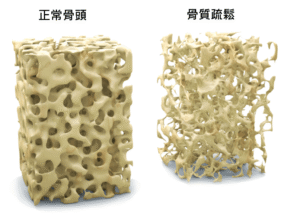

隨著社會對善終觀念的逐漸重視,台灣的醫療體系也開始提供更人性化的選擇。例如,健保已涵蓋「居家安寧照護」服務,讓末期病人即使無法再接受治療,也能在家中接受完整的安寧療護。這不只是醫療上的疼痛控制,更包含身心靈的支持與家屬的陪伴,協助病人能以較少的痛苦、更大的尊嚴,走完人生最後一段路。

「回家善終」不再只是情感上的想望,而是一個可行的選項。透過專業的居家照護團隊,包括醫師、護理師、心理師與社工等,病人能在熟悉的環境中,與最親近的人共同面對生命的轉折。這樣的安排,也讓家屬能有更多時間準備與陪伴,不再倉促、不再無助。

結語

所謂「善終」,不只是一個醫療用語,更是一種對生命最後階段的想像與渴望。它承載著文化、信仰、價值觀,也包含著臨終時那份柔軟而深刻的情緒感受——希望自己能在熟悉、安心、屬於自己的地方離開,而不是孤獨地被留在陌生的環境裡。善終,不只是結束,更是一場圓滿的完成。